第一章 幸せの測り方

「幸せの条件」について生徒たちに質問すると、「お金持ち」に関連する答えが一番多く、その後に健康や平和や自由、良好な人間関係などが続きます。

お金があれば、あらゆる望みを叶えることができるので私も幸せになるためには、お金が大いに関係していると思いますが、果たしてどうでしょうか。

この章では「幸せ」についてじっくり考えます。「幸せ」のような捉えるのが難しいテーマの定義を考え、定量評価すること、そして、実際に幸せになるための具体的なアプローチ方法を理解することがゴールです。

それでは、幸せの定義から考えていきましょう。

幸せの定義を考えるための最初のステップは、序章の「3.抽象的なものを言語化、定量評価する方法」で述べた通り、そのテーマ(もの)に対する事実をブレーンストーミングの要領で思いついた順にたくさん書くことです。

実際に考えてみた結果、次のような内容になりました。

「幸せ」とは、

- お金持ちになること

- 健康

- 自由

- 良好な人間関係

- 他人からの良い評価

- 物事が思い通りになること

- 穏やかな暮らし(平和)が継続されること

- 楽しみがあること

- 明るい未来があること

- 自己実現

- 成長

- 不幸でないこと

- 自分自身がそう感じること、幸せだと感じる力

など、いろいろ思い浮かびました。

次は、書いた言葉を分類、整理します。似ている内容を統括したり、多くの人に当てはまらないものや抽象的なものを削除したりする作業です。

いったいどれを削除してどれを残すか思案していると、やはり「お金」のパワーに圧倒されてしまいます。お金を無視して幸せを語ることはできないと感じます。そこで一度、幸せとお金についてじっくり考えてみることにしました。

本書では、次のように考えついたことを箇条書きでまとめる手法を多用しています。これは、頭の中で浮かんだことをメモ書きのようにすぐに書ける手軽さと、見やすいというメリットがあります。幸せの定義は、「お金」についての考えを整理した後に再開します。

(1)お金があれば、あらゆる欲求を叶えることができる。

- お金があれば、ほしいものを手に入れることができる。

- お金があれば、さまざまな苦労を回避することができる。

- しかし、「大金持ち=幸せ」といった単純なものでもない。資産家が不幸を嘆く、自殺するといったこともある。

- 友情、愛情。

- スポーツ・勉学などの向上、達成。

- 気持ちをコントロールすること。

- 時間。

- 経験。

- 天気など自然を操ること。

- お金をたくさん稼ぐためにはリスクや困難がある。

- 給料が高い会社へ入って活躍することができるか、独立して成功できるか。

- 体力や能力には人それぞれ限界がある。

- 運やギャンブルの要素もある。

- 多くの場合、サラリーマンは安定しているが大金持ちではない。

- 一般的に年齢や経験とともに給与が上昇する。

- 会社によって給与体系が違う。

- 同世代の平均年収より多くもらっていても、十分な金額だとは感じない。

- 自分よりも給料を多くもらっている上司を見てもあまり幸せそうな様子ではない。

- 自分がほしいお金(金額)はいったいいくらなのか。具体的にはよく分からない。

- 急に増えることの例 → 業績が好調のときの賞与、投資などの成功、宝くじ、遺産相続など。

- 急に減ることの例 →大きな買い物、家財道具の破損、事故、病気、冠婚葬祭、リストラや転職による収入減など。

- お金が増える(減る)のは、自分の力だけではコントロールできない運の要素もある。

- 仕事のストレス。

- 人間関係のストレス。

- 疲労や睡眠不足。

- マイペースであまり無理をしない生き方。

- 実力に合った収入でやり繰りをする。

- 長期的な人生設計のなかで幸せを考える。

【まとめ】

お金について考えてみると、お金は幸せに直結するような気もしますが、十分なお金を得ることは簡単ではないことが分かります。つまり、幸せの定義を仮に「お金持ち」とした場合、お金持ちになることが難しいのであまり現実的な定義ではないということです。また、果たして「お金持ち」が万人に当てはまる定義として成立するかも怪しいです。世の中には自分を不幸だと感じている資産家もいるからです。

ここで重要になるのが「お金持ち」の先にあるものです。なぜ、お金持ちになりたいのか。多くの人は「好きなことができるから」と答えるはずです。つまり、お金は持っているだけでは意味がなく、それを使って幸せを感じることが重要なのです。

お金持ちになることは簡単ではありません。また、お金は目的ではなく、好きなことをするための手段です。つまり、お金の先には「好きなことをする」があります。そして、好きなことをするためには、お金だけでなく、健康や自由も必要になってくるでしょう。さらには、好きなこと(やりたいこと)があり、それを楽しいと感じることも重要です。

ここまで前述のブレーンストーミング的に考えた「幸せとは」のリストから「お金持ち」が気になり、幸せとお金の関係について考えました。

次に「お金持ち」以外の言葉に目を向けると「健康」や「良好な人間関係」などがリストにありますが、幸せの定義にするには範囲が狭いので思い切って削除します。

他の言葉についても、一つひとつの関連やさまざまな場面のことを想定して考えた結果、「楽しみがあること」が最も幸せと直結して、多くの人に当てはまり、分かりやすいキーワードであると私は結論付けました。

そして、幸せとは「楽しみとしてやりたいテーマがあり実行していること」と定義しました。

次は、この定義の検証の意味も含めて、「楽しみとしてやりたいテーマ」について深く考えます。もし、作成した定義に矛盾点や改善すべき点があれば修正すればよいのです。

次のように「楽しみとしてやりたいテーマ」について箇条書きでまとめました。

- 旅行やコンサートなどのイベント。

- 趣味。

- 友人と遊ぶ。

- 買い物。

- 仕事を成功させる。

- 美味しいものを食べる、などたくさんある。

↓

テーマの大きさや喜びの大きさもさまざまである。

- 自分の収入の範囲で実行できるか。

- 時間的な余裕はあるか。

- 今の健康状態で大丈夫か。

- 人との比較や優劣ではなく、「自分」がやりたいと思えばよい。

- 時間軸を意識して3つに分類することができる。

- 3つに分類することにより、楽しみとしてやりたいテーマが扱いやすくなる。

- 数年~数十年後の達成に向けて設定するテーマ。

- 達成するためには、多くの時間と労力が必要である。

- 人生設計の節目のゴールのイメージ。

- 人生を通して何をしたいか。何がほしいか。

- 自分の人生のクライマックスをいつ迎えるか。その時、何をしているか。

- 現在から死ぬまでの時間軸を意識すると複数の長期テーマが浮かんでくる。

(例)世界一周旅行をする、日本百名山を制覇する、高額スポーツカーを購入する、 昆虫の研究で成果をあげる、など。

- 数日~数か月後までにやりたいテーマ。

- 多少の計画や予算が必要である。

- お小遣いや貯金を使って生活の負担にならないようにする。

- 休日や有休休暇などを利用して実行する。

- 長期のテーマの一部分の場合もある。

(例)日々の趣味、ほしい物の購入、好きな人と過ごす、旅行、イベント、仕事の成功、など。

- 1日で完了するテーマ。

- お小遣いなどを使って生活の負担にならないようにする。

- 気軽に計画、変更してよい。

- 長期、中期のテーマの実現のための行動の一部の場合もある。

(例)ふと思いついた楽しみ、中期や長期テーマの一部分を実行しているとき、など。

このように、「楽しみとしてやりたいテーマ」について深く考えた結果、この定義の具体的なイメージや必要条件などが見えてきたと思います。もし、定義に矛盾点や改善すべき点を見つけたら納得がいくまで修正します。

いろいろと検討した結果、私はこの定義(文言)のまま進めることにしました。

そして、ここで一区切りとなります。

私は、幸せとは「楽しみとしてやりたいテーマがあり実行していること」と定義しました。

次は、幸せの測り方について考えます。

何かを評価するためには、評価基準を考える必要があります。多くの人が納得する普遍的な基準を設定することができれば、幸せレベルを数値化できます。また、自分の幸せレベルが数字で分かれば、幸せな人生を送るための具体的な方法が見えてくるはずです。

それでは、「楽しみとしてやりたいテーマ」を測るためには、どのような要素(基準)が適切であるか考えていきましょう。まずは、楽しみとしてやりたいテーマを実行する前、そして、実行後までの経過と得られる喜びについて次のように考えました。

(1)楽しみとしてやりたいテーマを実行しているときは誰でも楽しい(幸せな)気持ちになっている。ただし、テーマによって楽しさのレベルは違う。- 幸福感を強く感じるテーマもあれば、結果として大したことがないと感じるテーマもある。

- テーマを実施する前(計画段階)から楽しい気分は始まり、テーマを実行した後に総合的な評価ができる。

- 楽しさの種類もいろいろある。

- 計画 → テーマが始まる前は、どのくらいワクワクしたか。

- 実行 → テーマを実行している最中は、どのような喜びや得るものがあったか。

- 感想 → テーマが終わった後は、どのくらい素敵な思い出として残っているか。

↓

計画段階の「ワクワク感」、テーマが終了した後の「思い出」はテーマを評価するうえで外せない重要な指標ではないか。

人はどのような時に喜びを感じるのか(ブレーンストーミング的に考えた結果):

- 面白いとき

- 快適なとき

- 褒められたとき

- 自信がついたとき

- 欲望が満たされたとき

- 成長を感じたとき

- 好奇心が満たされたとき

- 想定通り物事が進んだとき

- 周囲と比べて優位であるとき

「楽しみとしてやりたいテーマ」のレベルを測るための評価基準については、まず、テーマを実行する前の「ワクワク感」と実行後の「思い出」は、そのテーマを測る指標として重要だと考えました。つまり、テーマを開始する前に、どのくらいワクワクしたか、終わった後にどのくらい良い思い出として残ったかが重要な評価基準であるということです。

さらに、テーマを実行しているときに感じる喜びについての評価基準は、(3)でリストアップしたものから評価の指標として相応しいものを検討します。

(3)でリストアップした内容の類似性などを検討していると、ある言葉が浮かびました。それは「達成感」です。上記の「褒められたとき」「欲望が満たされたとき」「好奇心が満たされたとき」「想定通り物事が進んだとき」は、どれも結果として達成感を得ることができます。つまり、これらの項目は「達成感」で表現できるということです。

さらに、この中で外せないと感じたのが「成長」です。「達成感」は何かを成し遂げた時の瞬間的なイメージに対して、「成長」は継続的な一歩一歩の積み重ねです。また、成長に対して喜びを感じるのは人間の本能的なものでもあります。

このようなことから、「達成感」と「成長」も楽しみとしてやりたいテーマを実行したことによって得られる幸せに直結する重要な要素だと考え、評価基準とします。

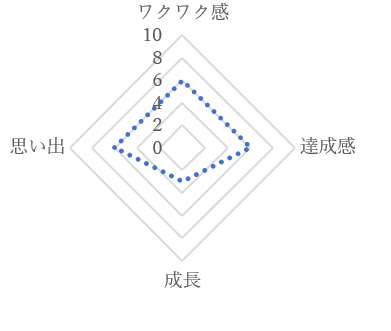

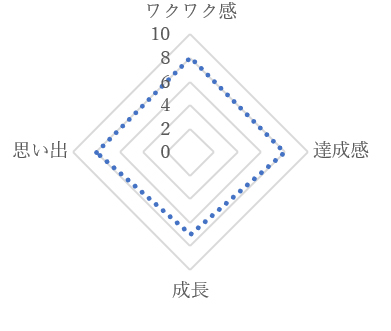

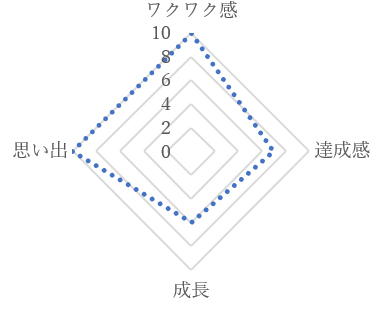

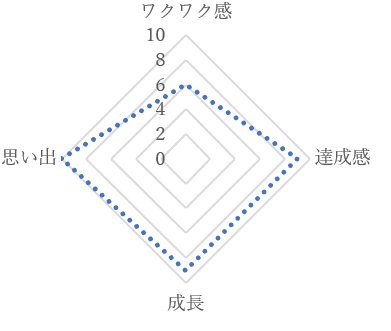

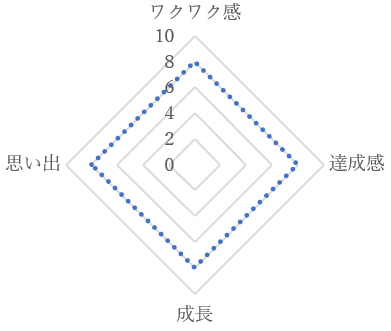

これで評価基準は「ワクワク感」「達成感」「成長」「思い出」の4つになりました。もっと何か適切なものはないか考えましたが、評価基準が多すぎると複雑になってしまいます。私はこの4つを楽しみとしてやりたいテーマを評価する基準としました。この後、実践を繰り返しながら、必要に応じて追加や変更することもできるので、一旦納得したら前に進めることが重要です。

評価基準が決まったら、次は定量的に評価する方法を考えます。

この作業は簡単です。次のように評価基準である「ワクワク感」「達成感」「成長」「思い出」のレベルを数値化すればよいのです。

- 4つの評価基準に対して、1点から10点までの基準を設定して自己採点する。

【1点】全く感じない

【3点】少し感じた

【5点】普通程度感じた

【7点】強く感じた

【10点】今までに感じたことがない位、強く感じた - 必要であれば10点以上、あるいはマイナス点を付けてもよい。

- あらゆるテーマの結果に対して「ワクワク感」「達成感」「成長」「思い出」をそれぞれ採点する。

採点するときは、次のことを意識するとやりやすくなります。これらは実際に私が実行した「楽しみとしてやりたいテーマ」の評価(採点)をして気づいたことです。

- テーマが決まってから実行するまでの期間において、どのくらいワクワクしたか、楽しい気持ちになったかを自己採点する。

- 一般的に、新鮮なテーマや好きな人と一緒に実行するテーマは、「ワクワク感」が高くなる。

- 成功するとお金が儲かるギャンブルなどは「ワクワク感」が高い。しかし、損をすると、「達成感」「思い出」の点数が低くなる。

- そのテーマに対する期待度、そして実行するまでの間、どのくらいの頻度で思い出してワクワクしたかが採点の際の目安となる。

- テーマを実行しているとき、そして終了したときの達成感や充実感を自己採点する。

- 一般的に、テーマを実行(達成)するために行った努力や苦労が大きいと「達成感」は高くなる。

- 「スポーツで優勝した」など、過去との比較や結果が数値化できるテーマは、「達成感」の評価が分かりやすい。

- 同じテーマを繰り返し実行すると、達成感が薄れてしまう(飽きる)ことがある。

- テーマが終了したときの自分の成長度合いを自己採点する。

- 体力がついた、知識が増えたなど、何かが向上したかどうかの指標である。

- 人は成長することに大きな喜びを感じる。

- 継続して実行しているテーマや結果が数値化できるテーマは、成長度合いが分かりやすい。

- テーマが終了した後に、良い印象や楽しい思い出として残っている度合を自己採点する。

- 非日常的なテーマ、新鮮なテーマ、予期せぬハプニングなどがあると「思い出」の点数は高くなる。

- 思い出は薄れてしまうので、テーマが終了した直後の感想で点数をつける。

それでは、具体例で理解を深めましょう。要点は次の通りです。

- 一つのテーマに対して「ワクワク感」「達成感」「成長」「思い出」を1点から10点で評価する。

- 4つの指標の合計点が、そのテーマの幸せレベルとなる。

- あまり深く考えず、最初は感覚的に採点する。

- 慣れてくると、自分の中で自然と採点基準ができて、精度が高まる。

- 40点満点なので採点結果に「2.5」を乗ずると100点満点換算となる。

テーマの例(1) 「美味しいケーキを食べた」

前から食べたいと思っていた有名店のケーキを1時間ならんで買うことができた。これまで食べたケーキの中でもベストに3に入るくらい美味しかった。

・「ワクワク感」6点

・「達成感」6点

・「成長」3点

・「思い出」6点

合計21点(52.5点)

テーマの例(2) 「趣味の城めぐり。前から行きたかった名城を訪れた」

10年前から全国の城めぐりを趣味としているなか、念願の遠方にある名城に初めて訪れることができた。

・「ワクワク感」8点

・「達成感」8点

・「成長」7点

・「思い出」8点

合計31点(77.5点)

テーマの例(3) 「新婚旅行に行った」

計画段階からワクワクした。そして最高の思い出となる旅行ができた。

・「ワクワク感」10点

・「達成感」7点

・「成長」6点

・「思い出」10点

合計33点(82.5点)

テーマの例(4) 「柔道の全国大会で優勝した」

中学生のときから6年間、柔道部でがんばった結果、高校生チャンピオンになることができた。

・「ワクワク感」6点

・「達成感」9点

・「成長」9点

・「思い出」10点

合計34点(85.0点)

テーマの例(5) 「二十歳からの夢(目標)だったバーを開業した」

10年間、飲食店で働きながらお金を貯めた。そして、ようやく念願だったウイスキーバーを開業することができた。

・「ワクワク感」8点

・「達成感」8点

・「成長」8点

・「思い出」8点

合計32点(80.0点)

4つの指標である「ワクワク感」「達成感」「成長」「思い出」はどれも大切ですが、その中でも「成長」が高得点になるテーマは、幸せレベル(合計点)が高くなる傾向にあります。

楽しみとしてやるテーマであれば「ワクワク感」と「思い出」は5点(普通)以下にはなりにくいです。楽しいことをやる前はワクワクして、やり終わったら良い思い出になるのは自然なことだからです。一方で「成長」については、楽しいから成長も伴うとは限りません。たとえばコンサートなどのイベントは楽しくても、成長の評価点はあまり高くならないはずです。

成長を感じることはとても幸せなことです。人間はあらゆることに対して日々成長したいと願っていると言っても過言ではないでしょう。今までできなかったことができるようになった時の喜びや、知らなかった知識を得たときの充実感を思い出してもらえれば分かると思います。

そういう意味では、「成長」を意識してテーマを選ぶ(実践する)ことが幸せレベルをアップさせるコツの一つになります。

- 人生の幸せレベルは、これまでの各テーマを評価した合計点である。

- 楽しみとしてやりたいテーマがたくさんあり、たくさん実行していれば、人生の幸せレベルは高くなる。特に「成長」が伴うテーマは点数が高くなる可能性がある。

- 継続的な趣味などは、一回の点数は高くなくても、継続することによって幸せレベルはアップする。

- 同じテーマでも、人によって(感じ方によって)採点結果は変わる。

- 採点は自分の主観で気軽に行う。そして、慣れてくると自分の中の採点基準が整ってくる。

ここまで「幸せの定義」を考えて評価するために、幸せについていろいろと考えてきました。そして、幸せについて考えていると自然と「不幸」についても気づくことがありました。

(1)不幸な時、その不幸に応じて幸せレベルを減点する必要はない。- 人生の幸せレベルは、幸せから不幸を引いたものではない。

- 不幸は一時的な現象だと考えて、未来に希望を持つことが重要である。

- 不幸な出来事を乗り越えることは、精神力を養い、その後の人生の糧となる。

- 不幸や苦労は「楽しみとしてやりたいテーマ」の価値を高める。

- 苦労や困難を乗り越えて実行したテーマは、幸せを測定する指標の「達成感」が高くなる。

- 不幸の大きさは、たとえば幸せに向けて弓を引く大きさだと考えればよい。たくさん引けば矢は力強く遠くへ飛ぶ。ただし限界を超えると弦は切れてしまう。

- 欠けているものは何か。それを取り戻すことはできるのか。

- 時間が解決するもの、お金が解決するもの、自分の気持ちの整理で解決するもの、がある。

- 欠けているものを回復することに前向きになることができれば、それは「目標」や「夢」になる。

- 出口の見えない不幸を感じたら、放っておかずに合理的な対応策を考える必要がある。

- 現在の不幸をかき消すように、過去の幸せだった時の思い出にしがみつくのは悲しい。

- わずかだとしても未来があると信じれば、希望が原動力となって幸せになることができる。

- 死期が迫っていても、今できる「楽しみとしてやりたいテーマ」を考えればよい。

- 人は必ず死ぬ。そして誰もが自分の死を意識している。

- 「死=不幸」ではなく、死は自然現象である。

- 死ぬ直前まで楽しみとしてやりたいテーマのことを考えたい。

- 「長期のテーマ」を達成するまでは絶対に死ねない、という気持ちが長生きの原動力となる。

- 人は自分の過去を断ち切ることはできない。また、未来を意識しないのも無理なこと。過去に対する反省と未来に想う希望を抱きながら「今」を生きている。

さらに、不幸について考えを進めていくと、すべての不幸は2種類に分類することができると気づきました。不幸になることを防ぐ、あるいは、不幸になったときに冷静に対応することの手助けになるので、ぜひ参考にしてください。

(1)不幸なできごとの結果として「精神的なショック」と「金銭的なショック」がある。- 世の中にはさまざまな不幸があるが、その原因は「精神的なショック」、「金銭的なショック」、あるいはその両方「精神&金銭的なショック」に分類できる。

- 金銭的なショックは結果として精神的なダメージも受けるが、例えば次のように分類できる。

- 死や別れ。

- 病気やケガ。

- 失業。

- 家族、友人との不和。

- 挫折。

- 信頼を失う。

- 裏切り。

- 自然による災害 など。

- 失業。

- ビジネスでの失敗。

- 予想外の出費。

- 盗難。

- 弁償や賠償 など。

- 大きな精神的ショック(自然治癒力や気分転換ではどうにもならないレベル)を受けた場合は、直ちに病院へ行き、相談する。

- 精神的ショックが病院へ行く程でない場合は、休息、趣味や旅行などの気分転換、友人に話すことなどによる発散で軽減させる。

- 時間の経過とともに心の状態は少しずつ改善される。

- 金銭的ショックの場合は、お金を工面する必要がある。

- 自分だけの問題であれば「我慢」することもできるが、関係者がいる場合は直ちに対策を考える必要がある。

- 専門家や公の機関などに相談するのも解決のための手段の一つである。

- どんな不幸(ショック)でも、自分の気持ちとお金が整えば解決する、という前向きな姿勢が重要である。

- 不幸を経験して、不幸への耐性や自分流の解決方法を作る。

- 不幸と向き合うことにより、自分自身の不幸に対する反応(免疫レベル)を知る。

【まとめ】

世の中には数多くの不幸(ショック)が存在します。そして、不幸の数だけ立ち直った例があると言っても過言ではありません。つまり、自分が受けた不幸は珍しいものではく、過去には同じような不幸を大勢の人が経験しているのです。そして、これまでに多くの人が不幸から立ち直った経験則の中に、自分が直面している不幸の対処法もあるはずです。

不幸(ショック)を受けたとしても、慌てることはありません。さまざまな問題別に数多くの専門家がいます。書物やインターネットの情報を参考にすることもできます。あらゆる問題に対する答えを比較的簡単に手に入れることができるのです。

自分の手に負えない問題に直面した時や、つらい精神状態になったときは、一人で思い悩まずに、外部に解決の糸口を見つけてください。不幸を放っておいてはいけません。前に進むことが解決の第一歩です。

基本的人権が認められている世の中では、罪などを犯さない限り、誰もが自由に生活することができます。どんなにつらいことがあっても生きてさえいれば、復活のチャンスはあります。つまり、どんなに大きな不幸でも底はあるので、底に達したと感じたら後は上昇することを信じればよいのです。

不幸とまではいかなくても、日常生活では「イライラ」や「不安」に思うことがたくさんあります。不幸について考えた延長で、「イライラ」や「不安」についても次のようにまとめました。

(1)日常生活でイライラや不安が多いと、幸せな生活とは言えない。- イライラや不安を抱えていると、「楽しみとしてやりたいテーマ」も楽しくなくなる。

- イライラや不安は、自分でコントロールしづらい。

- 自律神経を整えることで、軽減することはできるが、ゼロにはならない。

- マイナス → イライラ、不安を感じている。落ち着かない。

- ゼロ → 普通の状態

- プラス → ウキウキ、ワクワクしている。なんだか楽しい。

- なぜ私は今、イライラ(ウキウキ)しているの?

- 落ち着かない理由は何?

- 自律神経に問題がある、あるいは何かの病気?

- 何を取り除けば、このイライラから解放されるか。

- プラスの気持ちも同じように、その原因が存在する。

- イライラの原因を冷静に考える。

- 不愉快な出来事、人間関係の問題、将来への不安などがマイナスな気持ちの原因となる。

- 原因が特定できれば解決策も検討しやすくなる。

- 因果関係を整理して、解決策を検討したら自信をもって「もう大丈夫」「どうにかなる」「〇〇までに解決するだろう」などと前向きに考えて、速やかに解決策を実行する。

- イライラやモヤモヤに点数をつけることで、因果関係の整理や解決策を考えるときに役立つ。

- ウキウキやワクワクした時も同様に点数をつけると楽しさが増す。

【マイナス3点】イライラ、モヤモヤを強く感じて、他のことが手につかない。

【マイナス2点】イライラ、モヤモヤをはっきり(強く)感じる

【マイナス1点】なんだかイライラ、モヤモヤする

【ゼロ点】普通の状態

【プラス1点】なんだかウキウキ、ワクワクする

【プラス2点】ウキウキ、ワクワクを強く感じる

【プラス3点】ウキウキ、ワクワクを強く感じて、何をやっても楽しく感じる - マイナスの場合は、因果関係をはっきりさせて早めに改善させる。

- ゼロであれば良い状態だと考える。

- プラスの状態はいずれ慣れてしまい、持続させるのは難しい。

- 過去のイライラ、モヤモヤを解決したことが経験則となり、次回以降は対応に慣れてくる。

【まとめ】

人は、想定していることや望んでいることと違った状況のときにイライラやモヤモヤした気持ちになります。そして、イライラやモヤモヤはストレスにつながります。ストレスはあらゆる病の素なので、イライラやモヤモヤは体に悪いと言えます。しかし、イライラやモヤモヤをしないようにコントロールするのは難しいことです。人は嫌なことがあると、勝手にイライラしてしまうからのです。

たとえば、電車の遅延が原因でイライラしている場合であれば、正常に運転が開始されれば、イライラは解消されると思います。もし、遅延している電車を待っているときに、たまたま隣にいる知らない人から不愉快なことをされたら、イライラレベルは倍増します。さらに、相手が悪いはずなのに、周囲からは自分が加害者のような目で見られたら、最悪の気分になります。

電車の遅延だけであれば大したことはありませんが、嫌なことが複数重なるとイライラ感は2倍にも3倍にも膨れ上がり、感じている時間も長くなります。

イライラを解消するためには自分自身が納得するしかありません。仮にイライラの原因を作った相手が謝っても自分が納得できなければ、イライラは治まりません。時間の経過とともに薄らぐことはありますが、自分の意思で直ちに気持ちをコントロールするのは難しいことです。

そんな面倒なイライラを解消(軽減)するためには、因果関係を冷静に考えることが一番です。今のイライラの気持ちの原因を特定するのです。

先ほどの例であれば、イライラの原因は「電車の遅延」「不愉快な人」「周囲の誤解」の3つです。原因が特定できたら、自分が納得するための対策を考えます。そして、一つ一つを「イライラしても仕方のない済んだ出来事」として処理するのです。

たとえば、次のように考えます。

- 電車の遅延→ 電車が到着したから解決済みである。

- 不愉快な人→ 運が悪かった。異常者かもしれない。次回からは何か不穏な感じがしたらすぐにその場から立ち去ることにする。

- 周囲の誤解→ 二度と合わない人たちだろうから関係ない、気にしない。

日常的にイライラを多く感じている人は、イライラの元となるハプニングが多く、しかも一つ一つが処理されずに残ってしまっている可能性があります。

「電車の遅延」、「不愉快な人」、「周囲の誤解」だけで済めばよいのですが、たとえば、帰宅すると、また別のイライラに遭遇したとします。こうなると先のイライラとごちゃごちゃになって収拾がつかない状態になります。

帰宅をすると次のようなことが待っていたとします。

- 夕飯の食材を買い忘れた。

- 子供が宿題をやらずに遊んでいた。𠮟ったら、つまらない口答えをした。

- 嫌いな人からお誘いのLINEが届いた。

- クレジットカードを落としたことに気が付いた。

- 夕食の食材を買い忘れた → 今から買いに行く。違うメニューにする。

- 子供が宿題をやらずに遊んでいた。𠮟ったら、つまらない口答えをした。→ 今からやらせる。口答えや多少の反抗は年相応の正常な範囲(仕方がない)と考える。

- 嫌いな人からお誘いのLINEが届いた → 丁寧に断る。

- クレジットカードを落としたことに気が付いた → カード会社に連絡する。

どれも簡単に答えができます。もちろん、買い物へ行ったり、子供へ注意をしたり、上手に断る文章を考えたり、クレジット会社へ連絡するといった手間はかかりますが、これらは一定の確率で誰にでも起こり得る人生の負のイベントを対処するために必要な手間だと考えればいいのです。しっかり対処すれば、きっとイライラ感は軽減され、「最悪の一日だった」という思いをそんなに引きずらずに忘れることができるはずです。イライラを自分の中で消化して、たとえば友人に「おもしろい話」として話すことができたら、完全に吹っ切れたと言えるでしょう。

嫌なことを放っておいてもイライラ感はなかなか軽減しません。仮に、LINEの面倒な返事を後回しにすると、イライラした気持ちを引きずることになります。

イライラを感じたら、その原因を一つ一つ検討して因果関係を明らかにしてください。多くの場合はイライラの原因が分かればイライラ感は軽減されます。そして対策が必要な場合は、素早く実行することによって、けりをつけることができるのです。

ここまで、幸せの定義と測定方法、そして、不幸やイライラについて述べてきました。

最後は、実際に幸せになるために意識したいことをまとめました。

- 自分の基準で感じたまま採点するので、感受性が高ければ点数も高くなる。

- 同じテーマと結果だとしても、感動や喜びをあまり感じない人は得点が低くなる。

- 楽しみを実行する前からワクワクする気持ちが強い → 「ワクワク感」アップ

- 何かを実行した後の結果や成果を感じとる気持ちが強い → 「達成感」アップ

- 自分の成長に対して前向きに感じる気持ちが強い → 「成長」アップ

- 楽しいテーマを振り返り、良い思い出として感じとる気持ちが強い → 「思い出」アップ

- 素直な気持ちで周りを見て、聞いて、感じて、受け入れる。

- 良質な情報や知識に触れて感動する。

- 周りを観察して、素晴らしいところ(長所)を見つける。

↓

「感動することを意識する」

- 感動は人に発信しても、人から受けても、豊かな気持ちになる。

- お客様を感動させることができればビジネスの勝者になる。

- 友人や周りの人を感動させることができれば、人気者になる。

- 感動を分かち合えることができると連帯感が生まれて嬉しい気持ちになる。

- 晴天を気持ちいいと感じて喜ぶ人。

- 美味しいものを食べて感動する人。

- 他人の努力や苦労の末の栄光に共感して喜ぶ人。

- 自分の目標を達成したときに、素直に喜びを表現できる人。

- 固定観念を捨てて、まっさらな気持ちで接することが重要である。

【まとめ】

感受性を高めるためには、「なぜ? なるほど! すごいね!」を意識します。

日頃からさまざまなものに対して「なぜ?」と興味を持ちます。そして「なぜ?」の答えを考えたり調べたりします。

答えが分かったら「なるほど!」と素直に感心する気持ちが大切です。自分が知らなかったことに対する答えが分かったのですから、「ふーん」ではなく「なるほど!」と好意的に思ってください。

歳をとっても感受性が高いと若々しく映ります。何か楽しいことや知らない事を探す気持ちが若さの秘訣なのだと思います。わざわざ「探す」までしなくても、受け入れる姿勢があるだけでも感受性を刺激してよい影響をもたらすはずです。