第二章 人間の本質と社会の本質を知る

この章では、人間の本質について、そして、私たちを取り巻く社会の本質について考えていきます。

準備段階として、人間の本質と社会の本質のテーマ(切口)になりそうなものをブレーンストーミング的にあげました。そして、思い浮かんだ多くのテーマからビジネスでも参考になることを意識して「人間の本質」から「リスクを知る」まで15のテーマに絞り、まとめました。

箇条書きにしたので一つ一つに対して「〇(共感する)、△(部分的には共感する)×(そう思わない)」の判断が容易にできると思います。ちょっと違うと感じた場合は、ぜひ私の文章に「×」をつけて、ご自身の考えがあれば書いてみてください。自ら気がついたことは真の知識として自分のものになり応用して使うことができるようになります。

(1)人は生命維持のために戦う生き物である。

- 長生きしたい(死にたくない)。

- 自分の生命を維持させることは最も優先順位の高い本能である。

- 生きるために、他人と戦うこともある。

- 子孫を残すことによって生命のバトンタッチをする。

- 仲間意識が生まれる。

- 争いが生まれる。

- ルールや秩序が必要になる。

- 集団で生活することにより相乗効果が生まれる。

- 基本的な生活が満たされているとき。

- 話しに合理性を感じるとき(筋が通っていて納得できるとき)。

- 相手が自分と似た境遇や考えのとき。

- 思いやりや敬いの気持ちがあるとき。

- 向上心も人間の本能である。

- 知ったら欲しくなる。

- 生活レベルを良くするために努力をする。

- 向上心があるから「飽きる」という感情が生まれる。

- あらゆる行動に理由や目的がある(目的もなく気ままに散歩することも、それが目的である)。

- 目的に納得できない場合は、その行動をしたくない。

- やる気を出すためには、納得できる目的が必要である。

- 金(きん)の価値はその希少性にある。

- 珍しいものは一般的に高額である。

- 人と差別化してオリジナリティを出したいと考える。

- ビジネスでは「オンリーワンを目指す」という考え方がある。

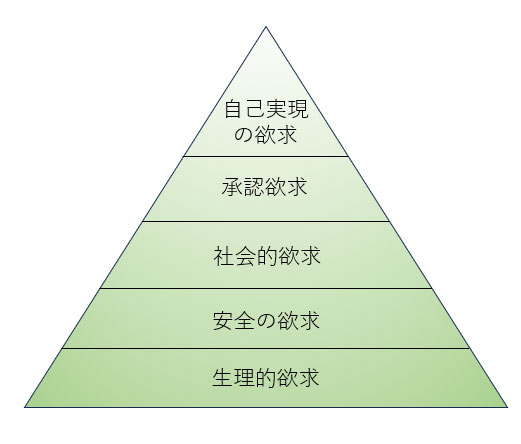

- 次の5つの欲求において上位欲求へステップアップしたいと考える。

- 上位欲求から下位欲求レベルに下がることもある(行ったり来たりする)。

① 生理的欲求 → 食欲、睡眠欲など。

① 生理的欲求 → 食欲、睡眠欲など。

② 安全の欲求 → 住居、衣服、蓄えなど。

③ 社会的欲求 → 親和、人間関係、組織の一員。

④ 承認欲求 → 他人から認められる、賞賛される。

⑤ 自己実現の欲求 → 自分の能力を発揮して創造的な活動を行う、さらに成長したいと思う。

- 失敗したらすべてを失うような出来事もある。

- 自分の判断よりも周囲の勢いに流されてしまうことがある。

- 「ここまで失敗したらあとは全滅覚悟で突進だ!」という発想は絶対に防がなければならない。

- 自暴自棄になるくらいなら、何もしないでじっとしていた方がよい。

- 一発逆転の魅力と怖さ。

- 日頃の怠惰や競争での敗北を挽回したい。

- 成功すれば楽にレベルアップした気分になる。

- リスクを冒して大きなものを狙うときは、失敗した時の損失のことも考えなければならない。

- ローリスク・ハイリターンを探し求めるが、現実はそう甘くはない。

- 普通に生活をしていても罠のようなハイリスク・ハイリターンの機会に出くわすことがあるので注意が必要である。。

- 理性をコントロールするためには幼少の頃からの教育が大切である。

- 「足ることを知る」ことは難しい。正しい我慢を身に付ける必要がある。

- 人と比較することによって理性が乱れてしまうことがある。

- 薬物などにより脳が支配されてしまうと理性は正常に機能しなくなる。

- なんと言っても健康第一である。

- 健康でないと本来の行動や正しい判断ができなくなる。

- 健康と成功(特に金銭)を天秤にかけてはならない。

- 自分を犠牲にして他のために行動することは時として美談になるが、それを目的にするのは愚かである

【まとめ】

人生は欲望とそれを抑える理性との戦いであると言えます。

同じ脳から「あれが欲しい、これをやりたい」と「それはやめておけ、我慢しなさい」という正反対の指令が出ることがあります。いったいどっちが本当の自分なのか、と思うときがありますが、欲望と理性とその結果を含めて、すべて自分自身なのです。

ビジネスは人間の欲望(欲求)を満たすために行います。人が人のニーズに合わせて何かを提供するということです。そういう意味では、欲望が大きく分かりやすいテーマの方がビジネスはやりやすいと言えます。しかし、個人としては欲望を前面に押し出し過ぎると強欲に映ってしまいます。ビジネスは欲望を満たすことを目的とする、しかし、個々では欲望をあまり前面に押し出さない。この微妙な関係を理解することがとても重要なのです。つまり、ビジネスで成功するためには人間の欲望と理性の部分をしっかり理解する必要があります。

人によって欲望の強さと理性の強さのバランスは違います。たとえば、欲望が強くて理性が弱い人は、本能に近い直線的なタイプになります。一方、理性が強い人は、理論に基づいて行動するタイプだと言えます。このように考えると、人間関係においてはできれば理性の強い人と関係を持ちたい、欲望丸出しの人は遠慮したいと思うかもしれません。

理性の形成にはさまざまな要因がありますが、その中でも「教育」が重要な役割を占めているのは間違いありません。どのような教育を受けたかで欲望の抑え方、理性の在り方が変わるのです。

最近ではグローバル化が進み、教育方針も世界を意識したものに変わりつつあるようですが、日本の教育の特徴の一つとして「協調」があります。意味の解釈に幅がある言葉ですが、日本的協調とは、互いに譲り合って調和をはかるというイメージです。

一歩引くことによって、結果として自分自身の望みが叶うことがあります。逆に「我先に」という姿勢でいると、周囲から品性を問われてしまい、結果として損することにつながる可能性があります。要領よく突っ走っていると思ったら、いつの間にか足をすくわれてしまうことは珍しくありません。

日本的協調は平和につながる素晴らしい考え方だと思います。ビジネスの世界の原則は「競争」ですが、普段の生活においては「協調」を最大限意識したいものです。

さらにもう一つ、日本的と言えるのが「我慢」です。我慢は日本人の美徳だと言うと古い考え方だと一蹴されてしまうかもしれませんが、たとえば、東日本大震災のときに大きな暴動もなく、秩序を保つことができたことに対して、諸外国の反応は驚きと賞賛でした。そして、このときに「我慢」の精神をGamanとして紹介していたメディアもあったくらいです。我慢に対する適訳がない言語もあるのです。

我慢できることは一つの武器だと思います。もちろん戦いを意識した武器という意味ではなく、社会生活において大きなメリットになるということです。

人生は順調なときばかりではありません。苦しいことや理不尽なこともあります。そんなときは一度、立ち止まって悪い時期が去るのを待つという我慢の姿勢も重要です。

我慢とは、言ってみれば何もしないということです。問題が発生した際に「何もしないで我慢する」という解決方法は最良ではないはずです。しかし、現実問題として人生には我慢するべきときもあるのです。なぜ我慢をする必要があるのかを合理的に説明するのは難しいことですが、強いて言えば、自然の猛威のように抗うことが難しくどうにもならないから、ひとまず我慢する、動けるまで謙虚に耐え忍ぶというイメージです。

ビジネスはすべて合理的な考えに基づいて展開します。ビジネス以外の多くのものも合理性を重視しますが、たとえば剣道や柔道、茶道、華道など、合理性を追求していない「道」の世界もあります。人間の揺れ動く心も常に合理的であるとは言えません。つまり、人間の本質は、合理的な考えですべて説明できるわけではない、ということを理解する必要があります。

- 平等とは、「かたよりや差別がなく、すべてのものが一様で等しいこと」である(広辞苑)。

- 人間にはそれぞれ個性がある。

- 生まれた環境も違う。

- 生まれたときから競争をしている。子が競争に勝つために親や周囲が尽力する。

- 公平なルールは存在するが、結果は平等にはならない。

- スタート地点(能力、経験値、環境など)がみんな違う。

- 仮に国民の財産をすべて奪い、全員同じゼロからスタートさせても、いずれは現在と同じように差がついてしまう。

- 人間の本能は、社会主義、共産主義に向かなかった。

- 人間は、納得できる目的や報酬が伴わない努力や競争を好まない。

- 平等ではなく、向上心や競争による成長が経済を発展させた。

- 累進課税は平等ではないが、結果をコントロールするための措置として公平につながる。

- 消費税は平等であるが、消費税に偏ると公平な税制と言えなくなる。

- 社会全体をバランスよく機能させるために、税金が力を発揮している。

- 公平なルールのもとでそれぞれが力を発揮して、さまざまな結果が存在するのが健全な社会である。

- 勝敗を決めるのは、「能力」「努力」「運」である。

- 勝負の結果を嘆いても、誰も助けてくれない。

- 社会には不公平なルールが数多く存在する。

- 不公平な状況で勝つためには、不公平を圧倒する実力が必要である。

平等とは人間が作った概念であり、人間以外の動物は平等を意識していないはずです。彼らは本能と自然の法則に従って生きています。平等は人間が意図的に造らなければ存在しないのです。

そもそも、平等という概念ができた背景は争いを防ぐためです。つまり、争いの心配がなければ平等に神経を配る必要はないのです。

たとえば、ブッフェスタイルで食べ放題のお店では、平等の精神を気にすることなく、好きなだけ食べることができます。しかし1つのケーキに対して食べたい人が複数いた場合は、平等の精神で等分に分ける必要があります。平等の精神を無視して勝手に食べると争いのもとになります。

平等を実現させる一番大きな力は法律です。現代の法律は「正義と平等」を最大限意識して作られています。人間社会において罰せなければならないことは何か、また罰の重さはどの位が適切であるか。あるいは、特定の人が損や得をしないようにする、例外の取り扱いまで細かく決める、といったことを考えながら法律は作られています。しかし、正義や損得は状況や立場に応じて変わることがあります。残念ながら永遠不滅の完璧な法律を作ることはできないのです。

法律は書面でしっかり記されて、争いが起こった場合は、裁判などで時間をかけて検討するので平等の精神は根付いていますが、会社(職場)になると平等という意識はぐっと低くなります。労働基準法などに基づいた一定のルールは平等ですが、仕事の内容や評価、それに伴う給与を正しく決めるのは簡単なことではありません。

世の中には納得がいかないことがたくさんあります。その一つ一つに平等の精神を持ち出して解決しようと試みることは悪いことではありませんが、テーマによっては大変な労力を要するということを知っておく必要があります。

追及することによって変わるもの、変わらないもの、変えなければならないものがあることを理解して、平等に対しては冷静に対処する姿勢が重要です。

- 自然は平等である。

- 自然界の法則は普遍的であり、逆らうことはできない。

※ここでいう自然界の法則とは、自然界で起こる普遍的な出来事や因果関係。物理や化学、心理学、生理学、社会学、経済学などで実証されている法則や現実。 - あらゆる因果関係は自然界の法則に従って説明できる。

- 人間も自然界の一部分である。

- 自然界の法則を知ることは社会全体、そして自分自身を知ることに通じる。

- 健康 → 体と食べ物、生理現象などに関する法則。

- 人間関係 → 心理学やコミュニケーション術に関する法則。

- ビジネス → ビジネスに関する法則。

- 自然の恩恵を受ける、自然から身を守る → 自然界に関する法則。

- 喜怒哀楽の原因は、つきとめることができる。

- 人を怒らせるのも、喜ばせるのも簡単である。

- 喜びをたくさんもらうと、人にも喜びを与えたくなる。

- 不幸を感じている人は、他人を喜ばせたいと思わない。

- 自然界の法則や自然の力を理解して意識的に活用する。

- 自然界の法則や自然の力に逆らうことなく自分を変えていく。

人は何かを達成しようと考えたとき、達成までの方法を検討します。仮に、その方法が正しくない場合は、なかなか目的を達成することはできません。

それでは、正しい方法とはいったいどのようなことなのでしょうか。

その答えは、「自然界の法則に従っているかどうか」です。

たとえば、誰かを喜ばすという目的に対して、楽しい話をする、という方法があります。あるいは、ほしがっている物をプレゼントするのもいいかもしれません。しかし、誰かを喜ばそうとして、突然殴ることはしません。つまり、楽しい話やプレゼントは人間を喜ばすための自然界の法則に従った行動ですが、殴るのは法則外ということです。

目的に対する成功率は、「どれだけ自然界の法則を理解しているか」と言っても過言ではありません。

自然界の法則は、知識として理解をして、必要なときにタイミングよく実行することが大切です。そして、実際にそれぞれの法則を経験することによって理解が深まります。

今は、インターネットからさまざまな情報を簡単に入手することができます。知識をすべて頭に記憶しなくても必要なときに気軽に調べればいいのです。つまり、さまざまな自然界の法則についての情報を簡単に入手できるのです。

自然界の法則は万人に開放されています。雑多な情報の中から必要なものを見つける作業は手間がかかるかもしれませんが、自然界の法則をフルに活用して、さまざまな目的を達成してください。

- 自然界の食物連鎖は、弱肉強食が基本原理である。

- 文明社会では、露骨な弱肉強食はタブー視されている。

- 現在でも、得をしている人とそれを支えている人々という図式は存在する。

- 立場や場面によって強者と弱者が入れ替わることもある。

- 昔は戦争に勝つことによって強者になった。

- 現在は労働者(配下)を上手にマネジメントする人や多くの人を説得できる人が強者になっていく。

→ 資本家と労働者。

→ ルールを作る人と、それに従う人。 - いつの時代も権力者たちはさらなる権力や利権を争う。

- 世界人口の上位1%にあたる富裕層の資産は、それ以外の人々の資産全てを合計した額よりも多い。

※2016年 Oxfam英非政府組織(NGO)

- ピラミッドのような古代の大型建造物は弱肉強食の象徴である。

- 国や組織の発展ために多くの人が犠牲になった歴史がある。

- 強者は弱者がいないと生きてゆけない。

- 強者になるための苦労や努力。

- 強者同士の激しい戦い。

- 強者は狙われる立場にある。

- 強者が転落(交代)して次の時代が訪れる。

- 自分の身を守るために法律の知識は重要である。

- 法律の範囲内であれば何をやってもよいと考える人がいる。

- 道徳心の高い人が強者(リーダー)になってくれれば、鬼に金棒である。

- 強者になる素質を持っていないと、強者にはなれない。

- 強者だからといって幸せレベルが高いとは限らない。

- 弱肉強食の環境から遠ざかることはできる。

- 相手が強者だからといって、過度に恐れる必要はない。

【まとめ】

社会のあらゆる場面で競争が行われています。そして、競争の結果、勝者と敗者が生まれます。しかし、勝負を続けると勝者と敗者が入れ替わることもあるので、一度、勝ったからといって油断はできません。

勝負の世界で生きるためには、一つの勝負に懸ける力と、戦いを継続する力が必要です。また、勝者には勝った喜びや褒賞などと同時に責任が伴う、ということを忘れてはなりません。勝者は強者です。強者は人々から注目されます。そして期待されるのです。

子供の頃は何も考えずに勝者に憧れたと思います。たとえば、勝利するウルトラマンや仮面ライダーなどのスーパーヒーローを見てかっこいいと思ったはずです。しかし、人生経験を積んで大人になると、必ずしも勝者にならなくてもいいと考える人もでてきます。怪獣や怪人は嫌だけどスーパーヒーローも遠慮したいということです。スーパーヒーローの苦労や課せられた責任の大きさが分かると、自分には無理だと判断しても不思議ではありません。

人類の歴史は競争の歴史だと言っても過言ではありません。そのためか、競争は決して悪いことではないというのが大方の認識です。私も競争が悪いものだとは思いません。しかし、競争を避けることも決して悪いことではないと思っています。

向上心が人間の素晴らしい本能だと捉えて、競争を向上心の証として絶対的に奨励するのは少し乱暴です。向上心は人間の本能かもしれませんが、それを満足させることが必ずしも正しいとは限りません。逆にみんなが競争を辞めて「現状に満足する」ことができれば、今人類が抱えている多くの問題が解決するでしょう。

しかし、現実はそのようにはなりません。

大切なことは、自分の周りではどのような競争があるのかを知り、自分はその中のどれに参加したいのか、参加するべきなのかを冷静に判断することです。競争をするリスクと、しないリスクがあります。好きで参加している競争は楽しいですが、気が向かない競争は苦痛であり、ストレスの原因となります。しかし、苦しくても参加したほうが良い競争もあるので判断が難しいです。

自分の性格、夢や人生設計を総合的に考えて、参加するべき競争を正しく選ぶことができれば、自分らしい、そしてストレスが少ない快適な人生を送ることができるでしょう。

(1)権力とは銃のようなものである。突きつけられると従わざるをえない。

- 権力に逆らうことは、突きつけられた銃に撃たれるようなものである。

- 一人の力では権力者を倒すことは難しいが、正しい理論と賛同者、そして勇気があれば悪い権力者を倒すことができる。

- 銃がなければ全く怖くないように、権力者が権力を失ったら普通の人と同じになる。

- 権力者が何を得て何を提供しているかを考察すると全体の仕組みが見えてくる。

- 有能な権力者はギブ・アンド・テイクが巧妙である。

- 正しい判断をして、素早く実行に移すことは、国益につながる。

- 良い独裁者としてスタートしても、いずれ方向性を誤ってしまうことが多い。人間の悲しいところである。

- AI(人口知能)が良い権力者になる日がくるかもしれない。

- 本音で語ることのできない組織はいずれ衰退する。

- 権力者が暴走を始めると誰も止められない。関係者は火の粉が降りかかる前に離脱するべきである。

- 人からの意見がほしければ、自由に意見交換ができる環境が必要である。

- 自分の意見が実行される可能性が無ければ、人は思考を止めてしまう。

- 良いリーダーは、すべての案を尊重しながらも、最良案を決定する必要がある。

- まるで競争のように権力を握ろうとする人を権力者にしてはならない。真のリーダーは周囲からの後押しでなる。

- 権力者は自らを守るためのルールを作りたがる。

- リーダーを選出する場面があったら、必ず参加するべきである。無関心な態度は、不幸につながる可能性がある。

- 権力を手にすると人間性が変わってしまうこともあるので、良いリーダーになるかを見極めるのは難しい。

- 良い権力者は人を支配しない。

- 一線を超えると、なし崩し的に支配されてしまうことがある。

- 聡明な権力者には鋭い狙いがある。権力者が今なにを考えているかを意識することで未来がある程度見えてくる。

- 権力のポストに期限を設けて移行する。

- 成果や業績を判断してリーダーを変える。

- 適材適所となるようにリーダーが配置される仕組みをつくる。

- 単純な投票(数の力)だけでリーダーを選ぶのは危険である。

【まとめ】

権力とは他人を押さえつけ支配する力です。そして、人類の歴史は、権力者とそれを倒すための戦いの繰り返しと言っても過言ではありません。人は権力を手に入れて、自分自身と自分を支持してくれた仲間の繁栄を目指したのです。

昔の権力争いの多くは武力で決着しました。日本でも江戸時代までは武力による権力争いは絶えませんでした。そして、たとえ武力の力で権力を手に入れたとしても、良い政治を行った権力者は、歴史のヒーローとして人気があります。

現代社会で活躍している人に対して「権力者」と表現したら本人や関係者は不愉快な思いをするでしょう。権力という言葉は警戒され、悪い響きになっています。

世間は権力者に敏感になっているので、権力を私利私欲のために使うことが難しい状況です。テレビや新聞、ネットニュースだけではなく、SNSの発達も手伝って、悪い権力者に対する個人攻撃の威力がすさまじく、権力者であっても一度標的になったらその攻撃を食い止めることは難しいのが現実です。このように考えると「権力」という言葉はできるだけ隠さなければなりません。

すっかり悪役になってしまった「権力」という言葉ですが、最近頻出して気になる言葉があります。「影響力」という言葉です。アメリカのタイム誌が「世界で最も影響力のある100人」を発表していることからも、影響力という言葉はますます身近になっていくのではないでしょうか。

影響力という言葉からは権力のような悪いイメージは感じませんが、広辞苑では影響力を「他に影響を及ぼすに足る権力や威厳」と書いてあります。他の辞書では、次のように定義しています。

・他に作用を及ぼし、影響を与える力(大辞林)。

・他に働きかけ、考えや動きを変えさせるような力(大辞泉)。

権力ほど直接的な支配ではありませんが、高い影響力を持つと他人の考えや動きを変えさせることができます。影響力のある人に共感するとファン心理のように盲目的になる可能性があるので大きな注意が必要です。権力は強制的ですが、影響力は自ら望んで従うところに怖さがあるような気がします。

昨今では権力とは無関係と思われるタレントやアーティスト、作家、スポーツ選手など、芸能やスポーツの世界で活躍している人たちが「インフルエンサー」として高い影響力を及ぼしています。彼らがメディアやSNSで発信する言動が常に話題になっています。

影響力のある人の発言は他人を支配することがあることを認識して、その責任の重さを自覚する必要があります。また、影響を受ける側は、盲目的になるのではなく、自分自身の存在と考え方を冷静に確認することが大切です。

- 良いルールは合理的で分かりやすい。

- すべてのルールに作成者の意図、作られた背景、仕組みがある。

- ルールは状況に応じて進化させなければならない。時代に合わないルールはかえって悪い影響を与える場合がある。

- 学問はあらゆるルールから成り立っている。

- 遊びにもルールがある。

- ルールを破ってしまった時の気持ち、ルールを破った人に対する思いを経験する。

- 武力での決着は人間の死に直結する。絶対に阻止しなければならない。

- 戦いを防ぐためには、皆で決めたルールを守るしかない。

- ルールの正当性を保つために力(武力による抑止力)が必要なのは悲しい現実である。

- 一人で作るよりも複数人で考える。

- 国のルールは政治家が決める。会社のルールは経営陣が決める。家のルールは親が決める。ルールを決める人は、責任の重さを自覚しなくてなはならない。

- ルールの改正により損をする人は、必死に抵抗する。

- 自分が有利になるようにルールを変えたいと思っている人が常に存在する。

- 文化や伝統は、私たちが生きてきた証の継承である。これを一方的に否定してはならない。

- 伝統や文化は合理的なルールでは説明できないことがある。

- 異国の地に行ったならば、その土地の伝統や文化を尊重する必要がある。

すべてのルールには作られた理由があります。「なぜこのようなルールがあるのですか」という問いには必ず答えがなくてはならないのです。もし、多くの人がその答えに納得できないとしたら、そのルールには欠陥があると言えます。

ルールを作るときに注意したいことは、そのルールで目的を達成できるか、ということです。シンプルな例として「ごみをポイ捨てしたら罰金」、あるいは「公共物に落書きをしたら罰金」というルール(法律)があります。世界各国で馴染みのあるルールだと思いますが、罰金の力だけではポイ捨てや落書きはなくならないようです。むしろ、きれいな場所を汚したくないという心理を利用して、町の美化に取り組むことによってポイ捨てや落書きを減らした成功事例があります。罰金の力ではなく、人間の心理を上手に利用した方法です。

会議を活性化させて斬新なアイデアが出るようにするための「会議中は必ず1回以上発言する」というのも目的が達成されない可能性が高いルールです。全員に発言のチャンスを与えて人前で話をすることに慣れる、という目的であれば良いかもしれませんが、無理に発言させたところで斬新なアイデアがでるとは限りません。

せっかく作ったルールも、その目的を達成できないとしたら、面倒な決まりが一つ増えただけということになってしまいます。

もう一つルール作りにおいて大切なのが、分かりやすく伝えることです。ルールの中身が分かりづらいと当然のことながら守られる可能性は低くなります。ルールの目的と概要を分かりやすくまとめて細部は別に定める、あるいはイラストや図表を効果的に使って頭に入りやすくする工夫が必要です。

どんなルールを作っても、それを守ろうという気持ちがなければ意味がありません。正論だけのルールではなく、ルールを守る対象者のことを考えることがルール作りの基本です。

【変えられないもの】

- 生まれた環境(出生地、時代、親など)。

- 遺伝子が影響している身体的な特徴。

- 法則や普遍的な仕組み、など。

- 人間関係

- 仕事

- 生活のリズム

- 自分の所有物

- 自分の知識

- 経験の質と量

- 楽しみとしてやりたいこと、など

- 政治の方向性

- 経済の方向性

- 道徳や価値観

- 法律やルール、など

- 変えられないものに対して、思い悩んでも仕方がない。

- 性格は変えられないが、行動は変えることができる。

→ 「笑顔」「感謝(ありがとう)」「嘘をつかない」「片付け(出したらしまう)」などは、性格ではなく、行動として意識すると良い方向へ変わる。

- 変えたいものは何か。

- どのように変えたいか。

- どのようにすれば変わるか。

- 日常的な「工夫」や「改善」の精神。

- 少しずつでも継続的に成長する意欲。

- スタートとゴールを結ぶ「手段」をしっかり計画する。

- 今までの「手段」に疑問を持つ。

- PDCA

人は一般的に保守的であると言えます。新しい試みや変化に対して、現在の生活がマイナスの方向に変わってしまうことを恐れます。しかし、良い変化は生活を豊かにすることもよく知っています。

人類の発展は、さまざまな新しい試みや変化によって実現しましたが、どんなに素晴らしい変化でも、多くの人からの支持がなければ普及しません。逆に悪い変化だとしても、大勢からの支持があれば、定着してしまいます。

何事も、導入期からスタートして、それが良かったかどうかの評価が定まるまで、ある程度の時間を要します。何かを変える際、新しい提案を支持するかどうかの判断が難しい場合がありますが、一つ言えることは、極端な変化には特に慎重になるべきである、ということです。大胆な改革で一新した結果、「良くなった」という話を聞くと、リーダーの英断に拍手を送りたくなりますが、抜本的な改革の結果、これまでよりも悪くなった例もたくさんあるということを忘れてはなりません。

改革が大胆であればあるほど丁寧に説明を繰り返し、一人一人の質問や誤解に対応することが重要になってきます。丁寧な説明は関係者の気持ちを動かします。多くの人が「この変化は良い方向へ変わる」と感じるようになれば改革は成功に一歩近づきます。目的に対して斬新で大胆なアイデアを考えることは重要だと思いますが、それを実行するまでのプロセスは特に慎重に計画する必要があります。

また、新しいルールや変化を受け入れるかどうかを検討する際の態度として重要なのは、「自分の考えを途中で変えることは恥ずかしいことではない」と理解することです。一度「反対」したからと言って必ずしも反対を貫く必要はないのです。大切なことは、正しい情報を入手して、自分でしっかり考えることです。

話は少し逸れますが、保守的で変化に慎重な人でも、たとえば、お金儲けや美容が絡むと理性を失うことがあるので注意が必要です。これらをテーマにした詐欺(あるいは詐欺に近いビジネス)は枚挙にいとまがないので詳細は省きますが、努力をせずに簡単にお金や健康、美しさが手に入ることはない、ということを肝に銘じておく必要があります。

また、人は一般的には変化には慎重ですが、一度信用すると盲目的になってしまうおそれがあります。ファン心理がそれに近いかもしれません。何か決断をするときは、冷静に、そして客観的な視点を忘れてはいけません。客観的な視点で理解できてこそ、自分にとって最適な判断を下せるのです。

- 努力をしても、成功するとは限らない。しかし、努力をしなければ成功は手に入らない。

- なぜ自分は努力するのか。努力の先には何があるのかを考える。

- どのくらいの努力でどのくらいの成果があるのかをイメージする。

- 努力にも大変さのレベルがある。それを自分の考えで自由に選べばよい。

- 報われない努力の方が圧倒的に多い。しかし、努力という行為は決して無駄にはならない。

- 失敗をしても、人の努力は美しく映る。

- 何もがんばらない、全く努力しない人は、怠け癖がついてしまうので注意が必要である。

- 自分のための努力 → 多少大変でも、自分の目標達成のために行う努力。

- 期待に応えるための努力 → 人からの期待がモチベーションとなる努力。

- 好きでやっている努力 → 好きなことなので、楽しいと思える努力。

-

3つのタイプが一緒になっている努力もある。

→ 自分のために好きでやっている努力で人からも期待されている。

- 好む、好まざるに関係なく、生きるために必要な努力がある。

- 生きるために必要な努力をがんばると、生活レベルが向上する。

- 好きなことに対する努力は、幸せのレベルが向上する。

- 努力の結果が成果として見えると嬉しくなり、継続の原動力となる。

- 努力に対する「マイペース」が分かると、継続的な努力が可能となる。

- 簡単なレベルの努力から始めて少しずつレベルを上げていく。

- 無理な努力は長続きしない。

- 仕事は常に努力や向上することを求められている。

- 努力が苦痛の場合は、ストレスになるので健康にもよくない。

- 期待された努力をマイペースで実行できれば理想的である。

- 苦痛と感じる競争は避ければよい。

- 自分が思っているほど周りは自分を気にしていない。

- 「見られること」や「競争」が好きであれば、どんどんやればよい。

- 短所を克服するためには、苦手なことをやらなければならない。

- 長所を伸ばすためには、好きなことを一生懸命やればよい。

- 学校のテストで、すべて平均点以上とるよりも100点(高得点)を一つとる方が楽である。

- すべてに長けている人を目指す必要はない。

- 好きなことや長所をどんどん伸ばせばよい。

- 長所を発揮できる仕事に就くとよい。

- 長所を伸ばし続けると、オンリーワンの存在になれる可能性がある。

- 高い専門知識や豊富な経験により培われた能力は希少価値がある。

【まとめ】

これまで自分の能力を評価される場面はたくさんあったと思います。学生時代は試験が日常的にありました。社会人になっても人事考課をはじめ、さまざまな評価があります。生活面においても、家事や育児がどのくらいできるか、というようなことが問われます。

なぜこれほどまでに人の能力を評価して、その結果を気にしなければならないのでしょうか。

さまざまな意見があると思いますが、私は「適材適所を実現させるため」だと考えています。正しい評価によって自分の適性や適材適所を確認するということです。

たとえば、仕事のことを考えた場合、適材適所は会社にとっても従業員にとっても理想的な形です。自分の能力を必要としている場で、それを発揮できるのは素晴らしいことだと思います。

仕事以外の場面でも適材適所は重要です。たとえば、チームスポーツにおいても誰がどの役割(ポジション)を担うかは勝敗に直結する大切な要素です。広く考えると役割分担が存在する組織や集団であれば適材適所を意識するのは当然なのです。

たとえ個々の能力が低い組織だとしても、適材適所でみんなが頑張れば、高いパフォーマンスを発揮することができます。また、適材適所で行動すると気持ちがいいはずです。自分に合った場所で認められるのは嬉しいことで、さらに努力をするモチベーションにもなります。

人は本能的に「適材適所」を求めて彷徨う生き物なのです。自分も納得できて、相手からも必要とされる場や関係性を探します。たとえば、就職や恋愛のことをイメージすると分かりやすいと思います。何かマイナスの変化があると、そこを去り、別の適材適所を求めて行動したくなります。

人はいつでも自分にとって心地よい場所に巡り合うために必要な努力をしながら生きているのです。

- 何事も第一印象は大切である。

- 一瞬の「見た目」から第一印象の判断は始まる。

- 対人の場合は、見た目の次に、匂い、声や話し方、仕草、話の内容などの順で第一印象の評価が定まっていく。

- 対モノの場合は、見た目、機能や特性、自分が使用しているときのイメージなどが第一印象の評価になる。

- 接する回数が多いと好きになっていくことがある。→「ザイアンスの法則」

- すべてのものには形成された背景がある。その背景を知ると好きになることがある。

- 嫌いを克服したい場合は、慣れ、もしくは心理学的アプローチが有効である。

- 時間の経過とともに陳腐化してしまうもの、逆に好感度が上がるもの。

- 普遍的なデザインと飽きがくるデザイン(定番とブーム)。

- 技術や機能の向上で古いものの価値が下がる。

- 慣れや愛着によって心地よくなるもの。

- 自分自身の変化。基準が変わる。

- 幸せになるためには「好き」という気持ちが重要である。

- 好きという気持ちがなければ「楽しみとしてやりたいテーマ」は見つからない。

- 好きという気持ちがあれば、それを手に入れたい、あるいは関わりたいと考える。そして、行動することによって幸せレベルがアップする。

- 自分が感じる「好き」を大切にしたい。

- 本当に(生理的に)嫌いなものは少ないはずである。

- 精神的に安定していないと、多くのものが「嫌い」に感じてしまう。

- 「嫌い」を避けて生きてもよい。しかし、数が多いと限界がある。

- 好きなものがそばにあると、精神的に安らぐ。

- 好きなものについてさらによく知ると、好きのレベルがますますアップする

- 好きなものに対する熱が冷めてしまうこともあるが、それは仕方のないことである。

【まとめ】

好き、嫌いの感情は絶対評価の要素で決まるものだと考えている人がいるかもしれませんが、実は相対的な評価が根拠になるのです。

たとえば、はじめてケーキを食べて、「うまい、最高だ!」と感じたとします。自分の評価として、最高においしい、と感じたのです。しかし、その後、このケーキよりも美味しいケーキを食べたらどうなるでしょうか。最初のケーキの価値は少し下がります。仮に最初に食べたケーキよりも美味しいケーキを10種類食べたとしたら、最初のケーキはもはや「うまい、最高だ!」とはならないはずです。ひょっとすると「普通くらい」という評価になってしまうかもしれません。

人間関係でも同じことが言えます。好きだと思っていても、もっと好きな人が現れる可能性があります。あるいは、変化する環境や関係性の影響で好きのレベルが下がることもあります。

好きのレベルは放っておくと下がってしまうおそれがあるので、好かれたい相手に対しては、好きの感情を刺激することが大切です。これまでとは少し違う形で優しくしたり、新たな楽しい思い出を作るなど、関係性を発展させるのです。好きや嫌いの感情は常に動いています。良好な人間関係を保つためには、好きという意識のアップデートが大切なのです。

もう一つ好き、嫌いの感情で理解しておきたいことがあります。それは、自分の価値の基準が大きく変わるような経験をしたときに、これまでの好き、嫌いの基準も大きく変わる可能性があるということです。

たとえば、平和で贅沢な暮らしをしていた人が内戦をしている国へ行き、戦闘や貧困を目の当りにしたら、大きなショックをうけるはずです。そして、これまでの価値観を疑い、まるで性格が変わったかのように新たな価値観が自分自身の中に芽生える可能性があります。

このような極端な例でなくても、刺激が大きい出会いや経験は自分の好き、嫌いの感じ方に少なからず影響を及ぼします。

好き嫌いは時間とともに変化するものです。善悪はありません。これまでの「好き、嫌い」を振り返ることによって自分自身の変遷や成長を知ることができます。

- さまざまな場面で3つの自分像が入れ替わる。

- 目指すべきは、常に自然体でいられることである。

- 実力を十分に発揮するためには、自然体で臨むのがベストである。

- 自然体の自分を好きになることができれば、自信を持って生きてゆくことができる。

- 自然体の自分に問題がある場合は、一つひとつ改善すればよい。

- 自然体は虚栄心によって乱れてしまう。

- 理想に近づくと、また別の理想が現れる。理想のハードルは上がり続ける。

- 理想像とは終わりのないイメージの世界にのみ存在する。

- 考えるのを辞めた瞬間に理想の自分像はなくなってしまう。

- 「期待してくれてありがとう。自分を見ていてくれてありがとう」という感謝の気持ちがあれば十分である。

- 負けや失敗をした場合は、他人の視線を気にせずに「きっと将来の糧になる」という切り替え(割り切り)が大切である。

- 他人の期待に応えることができると喜びは倍増するかもしれない。しかし、無理を続けるのは疲れるのでいつでも自然体の自分を大切にしたい。

- 自然体の自分が本当の自分であることを忘れてはいけない。

- 理想の自分像をイメージするのは大切なことである。

- 夢や希望の可能性を考えるのは楽しいことである。

- 自分の本当の性格と実力を省みながら前へ進むことが大切である。

- 失敗の原因は自分が一番よく知っている。それを歪曲することは自分に嘘をつくことになる。

- 不必要に失敗の言い訳を考えるのは愚かな行為である。

- 真面目にやった結果の失敗を責めてはいけない。

- 失敗を挽回するチャンスは必ずやってくると信じて、その時を待てばよい。

- 虚栄心を捨てて、自分に合った生き方を考える。

- 他人の評価ではなく、自分がどうしたいのかが重要である。

- 社会は適材適所を歓迎する。

- 人間関係にも適切な立ち位置(役割)がある。俯瞰することによってそれが見えてくる。

【まとめ】

人はいつでも周囲に対して何かしらの期待と評価をしています。

日常的に関わっている人だけではなく、応援している芸能人やスポーツ選手など面識がない人に対しても期待や評価をすることがあります。

人間相手だけではなく、モノに対しても使用する前に一定の期待をして、実際に使用した後は自分なりに評価をします。たとえば、高額な新商品を初めて使うときには大きな期待をするはずです。そして、使用した後の感想などが評価になります。

新商品のような新鮮味のあるモノではなく、いつも行く定食屋さんの日替わりランチのようにありふれたものに対しても頭の片隅には期待(想定している内容)があります。そして、期待した内容のランチが運ばれて来るといつも同じような評価が頭の片隅でなされているのです。

このように、人はいつでも期待と評価をしています。

また、自分自身が期待と評価の対象になっていることもよく知っています。そして、自分が何かで期待されているときには、できるだけそれに応えたいと考えます。もしも、期待されていることが簡単なことや自分も実行したいと考えていることであればすぐに行動に移せば問題ありません。私たちを困らせているのは、周囲の期待と自分の能力や考えが一致しないことがあるからです。

思春期の子供が親に反発するシーンが分かりやすい例だと思います。親の期待が子供にとって重荷になってしまい反抗につながることがあります。親の期待レベルや子供に課した目標設定が子供にとって納得できるものであれば問題ないのですが、親は愛情の強さのあまり、つい過度な期待や指導をしてしまいます。

仕事での高すぎる目標設定も同じことが言えます。理想的な目標とは、少し頑張って達成できる内容です。今よりも少し努力すれば達成できるのであれば、きっと目標達成を意識してがんばるはずです。そして、目標を達成することが仕事のうえでの「自分の理想像」につながるとしたら、これは一石二鳥の良い目標になります。しかし、達成できそうもない目標では、はじめから目標達成を諦めてしまう可能性があります。

期待と評価は人間社会における本能と言っても過言ではないでしょう。この本能を正常に機能させるためには、相手の自然体を理解する必要があります。逆の見方をすると、いつでも自然体で振る舞い、相手に自分の自然体を分かってもらうことが重要です。

感情移入や愛情の要素、あるいは利害関係(お金)の要素が大きくなると、期待も大きくなります。何も期待されないことは悲しいですが、過度な期待は不幸につながる可能性があることを知る必要があります。

- 自己満足は決して悪いことではない。

- 自己満足することによって次のステップが見えてくる。

- 自己満足は自分の正直な感想なので大切にしたい。

- 自分の満足を知ることは自分自身を知ることに通じる。相手の満足を知ることは相手を知ることに通じる。

- 満足している人は幸せに映る。

- 自画自賛は自分の中に留めておけば誰にも迷惑がかからない。恥ずかしくない。

- 自画自賛は前向きな気持ちになるので、楽しい。

- 自画自賛を丁寧に(深く)行うと、分析力が身に付く。

- 自己満足はよいが、自画自賛は自慢に通じる可能性がある。

- 謙虚に話したとしても、自慢話は所詮自慢話である。

- 自慢と自己アピールは違う。自慢はただ優位性を強調する、自己アピールは積極性を強調する。

- チーム(組織)にとっての満足と自分自身にとっての満足の両方について知ること。

- 自分がそのチームの一員になった背景と意義を考える。

- チームの満足よりも自己の満足を優先させてもよいが、それを周囲に見せてはならない。

- チームのメンバー一人一人の満足を満たすことが、結果としてチームの満足を満たすこと(目標達成)になれば一番よい。

- 人はいつでも満足したいと考えている。

- 目標を達成したからといって、必ずしも満足するとは限らない。

- 勝負に勝ったからといって、心が晴れるとは限らない。

- 満足するためには、結果だけではなく過程も重要になることがある。

- なぜ満足できないのかを考える。

- 何を補えば満足するのかを考える。

【まとめ】

人は自分自身を満足させるために、さまざまなことをします。また、自分自身の満足だけではなく、他者の満足を意識した行為をすることもあります。

一人きりの食事は自分の満足のために行いますが、子供と一緒に食べるのであれば、自分と子供の両方の満足を意識します。会社で仕事をする目的はいろいろありますが、根底にあるのは自分、関係者、会社の満足です。

すべての行為は誰かを満足させるために行い、第一に満足させたいのが自分であると言えます。たとえば、子供の幸せ(満足)を第一に考えている親でも、子供が幸せになることによって自分が満足する、と捉えれば、やはり自分の満足につながります。突き詰めて考えると人は自分本位であることを否定できません。しかし、だからと言って堂々と自分ファーストの姿勢で生活するのは危険なことです。

自分の満足のことばかり優先した結果、かえって悪い状況に陥ることがあります。そのようにならないためには、自分の満足の背景には他者の協力や優しさがあるということを忘れないことです。自分の満足の実現と他者の満足の実現は補完的な関係になっているという意識が大切です。

情けは人のためならず、という諺があります。人に親切をすれば、それはその人のためだけではなく巡り巡って自分に恩恵が戻ってくる、というように他者の満足と自分の満足はつながっているのです。

自己の満足と他者の満足のバランスが上手にとれている、つまり、全員が同じくらい満足している社会が理想的ですが、現実は弱肉強食の理論でそれぞれの満足度は均一ではないことがたくさんあります。

みんなが同じように満足する状況を作るのは簡単ではありませんが、自分自身がリーダーとなって指揮するときは、自分の満足を意識しながらも、他者の満足についてしっかり理解して、その実現方法を考え、結果として多くの人が満足する状況を作りたいものです。

- 社会は持ちつ持たれつ、複雑に絡み合っている。

- 人はみな寂しがり屋である。生きていくためには精神的な支えが必要である。

- 誰かを誰かが必要としている。そして、誰もが誰かの支えになることができる。

- 人と人が協力すると心理的な効果だけでなく経済的な価値を生むこともある。

- 自分から見た相手と相手から見た自分。

- 客観的に見た二人の関係。

- 自分が人や組織に与える影響、受ける影響。

- 自分が主役となる場面でも、「客観的に見る」、「相手の立場に立って考える」ことが大切である。

【新密度】

- 家族、恋人、友人、知人、一回会った人、知らない人など、自分との関係性の近さが影響する。

- 対等な仲間、上司、取引先、店員、先生など、相手との関係性が影響する。

- 役割は相手によって変わる。

- 先輩、同学年、後輩など、自分との年齢(学年)の比較が影響する。

- 人間関係において日本人は外国人よりも年齢を意識する。

- 年齢の違いによって、言葉遣いや態度を変えるのは、日本の伝統だけではなくルールとしても合理的な意味合いがある。

- 3つの分類が合わさって、関係性が明確になる。(例 友人、取引先、同年齢など)

- それぞれの分類に合った付き合い方(関係性)がある。

- 親密度が増せば年齢や役割の影響は少なくなる。

(4)人間は似ている。自分がしてほしいことを相手も欲しているのである。

- 自分が相手を受け入れれば、相手も自分を受け入れてくれる。

- 積極的に人を褒めることで周りの雰囲気が良くなる。

- 何を考えているか、何を欲しているかを素直に表現できる分かりやすい性格は、好感度が高い。一方で仮面をつけているかのように自分を隠している人は面倒だと思われてしまう。

- 気が置けない親しい人との接し方で自分の性格が見えてくる(親しくない人に対しては一時的に繕うことができるから)。

- 親しい友人と自分との違いを見つけることによって、自分自身が見えてくる(相手のことをよく知っているから比較が容易である)。

- 友人が特に輝いて見える部分は、自分に足りない部分、あるいは羨ましく思っている部分である。

- 恋愛は関係性の前に感情が優先する。好きになった理由を考えても意味がない。

- 恋愛は普通の仲良しではなく、自分を恋人として好きだと思ってくれないといけないところが難しい。

- 結婚は恋愛感情がずっと続くという前提で行うが、感情はコントロールするのが難しい。しかし、恋愛感情の先にある関係性で結婚生活を続けることができる。

【まとめ】

人間関係の第一歩は「信頼」です。

大げさかもしれませんが、初対面の人と握手を交わすことができるのは「相手は自分に突然危害を加えてこない」という信頼関係があるからです。仮に、何の前触れもなく未開の地で暮らす部族の人と初めて対面した場合は、気安く握手できないはずです。信頼関係が無いので、お互いを警戒するのが当然の行為です。しかし、価値観が大きく異なる部族の人でも、少しずつ信頼関係を築くことができれば、良好な人間関係へと発展する可能性はあります。

信頼関係はお互いを理解することから始まります。相手の性格や考え方を知り、共感する部分や自分と異なる部分を感じ取ります。どうしても納得できないことがあると、親密にはなれないかもしれませんが、それでも正直に正面から接することによってある程度の信頼関係を築くことはできるはずです。

組織は、メンバー同士に信頼関係があると高いパフォーマンスを発揮します。信頼関係は思いやりや気づかいに繋がります。信頼関係ができている組織では、「失敗をしてもきっと助けてくれる」、「困っている人がいたら助けよう」という想いを皆が持っています。このような心理的安全性の高い組織にいれば安心して仕事ができます。そして、この安心が目標達成へとつながるのです。

一方で、自分自身の目標や責任のことばかり意識して、他の人のことはあまり関心がない、というような人たちの組織は、信頼関係が十分ではありません。

良い組織を作るためには、初期の段階で、相互に関心を持ち、仮に誰かが失敗をしてもチームワークで必ず修復する、という文化をつくる必要があります。このように考えると、成功したときよりも、失敗したときの対応でそのチームの信頼関係のレベルが分かります。

組織の中で皆が快適に過ごすためには、ルールだけでは規定が難しい「信頼」を中心とした良い人間関係を大切にしたいですね。

- 見たもの、聞いたものを脳は瞬時にキャッチする。それを意識するか、スルーするかの繰り返しである。

- 今の自分にとって必要な情報、ためになる情報は何か。

- 信用できる情報、新しい情報をどこから手に入れるか。

- 情報は「伝言ゲーム」に似ている。途中で少しずつ変わることがあるので注意が必要である。

- 自分はどんな情報に影響されるか(食いつくか)を振り返ると、自分の行動や嗜好パターンが見えてくる。

- 同じ情報でも気づきは人それぞれ違う。

- 一つの事実でも伝え方次第で受け止め方が変わる場合がある。

- 情報が変われば人の動きも変わる。人の動きを変えたければ、情報を変えるのが有効である。

- 誰が何のために発信した情報なのか。

- その情報によって誰が得するのか。

- 情報を部分的に切り取って発信するのはマスコミだけではない。多くの人が日常的に何気なくやっている。つい自分が有利になるように情報発信したくなるものである。

- アンケートなどのデータは、真面目にリサーチしたとしても回答側の態度(状況)によって精度が変わる。

- 悪意のないフェイクニュースもある。

- 信頼している人からの情報は、あまり深く考えずに信じる傾向にあるので注意が必要である。

(4)情報の鮮度を意識すること。

- 情報の正確性の次に大事なのが情報の鮮度である。昔の事実では勝負できない。

- いつの情報なのかを常に意識する姿勢が重要である。

- それは一次情報なのか。

- 二次情報、人から聞いた情報を元に発言する場合は特に注意が必要である。

- 発信する情報の影響をよく考えてから発信する。

- 情報を発信するのは簡単だが、それを撤回するのには大変な労力を要する。

- どんな情報でも相手に伝わらないと意味がない。

- この情報はどのような手段で伝えれば良いか。情報と媒体のベストマッチを考える。

- 高いコミュニケーション能力が情報発信を有利にする。

【まとめ】

「情報を制するものが○○を制する」という言葉を聞いたことがあると思います。○○の中には、戦い、ビジネス、世界、すべて、などが入ります。

このように情報をコントロールすることができれば、さまざまな方面で有利に物事を進めることができるのです。そこで出てくるのが「情報操作」です。

例えば、テレビCMでは、商品の長所を一生懸命訴えています。しかし、視聴者はCMの目的が分かっているので妄信的にそれを信じることはしないでしょう。

それでは、次の場合はどうでしょうか。

・第三者がある商品をSNSで褒めた。

・流行やトレンドに敏感な有名タレントが高評価をした。

・大学の研究機関がさまざまな商品と比較検討を行った結果、高評価をした。

・女子高生がその商品を高評価している会話をたまたま聞いた。

上記はどれも純粋にその商品を本当に良いと思い、高評価を付けたのかもしれません。しかし、どれも情報操作を試みている可能性もあるのです。第三者も有名タレントも実は世間に高評価をアピールした対価をもらっているかもしれません。大学の研究機関においては事実と違うことを研究結果として発表することは絶対にあってはならないことですが、事実に反しない表現でスポンサーに有利な評価をすることは可能です。女子高生の場合は、彼女の父親が経営している会社の商品かもしれません。

このように書くと何を信じれば良いか分からなくなります。疑心暗鬼になる必要はありませんが、可能性としては、どれも情報操作されているかもしれないのです。

たとえば、ファッションやグルメであれば、情報操作の影響を多少受けたとしても大きな問題(損害)はないでしょう。しかし、重要な決断をする場合は、その決断に必要な情報の正確性について慎重に判断する必要があります。

高額なもの、多くの人の影響を及ぼすこと、やり直しがきかないことについて決断するときは、持っている情報について再確認する姿勢が重要です。

情報に関してもう一つ意識するとよいのが「言葉」についてです。

情報は主に「言葉」で伝わります。また、人は「言葉」で考えます。黙っていても何かを考えるときは頭の中で言葉を使います。つまり、どんな言葉を使うかによって情報の質や伝達のスピーが変わるのです。

たとえば「円錐」を円錐という言葉を使わずに表現するとどうなるでしょうか。開いた傘の形、下が尖っている茶こし、ソフトクリームの上の部分・・・いろいろあるかもしれませんが、どれもピンときません。買い物をしているときに「円錐型のランプを探している」と言えばすぐに伝わりますが、円錐という言葉を知らない場合は、情報伝達に苦労します。

人は言葉で考えるので、言葉をたくさん知っていれば脳で情報を効率的に処理することができます。

情報発信の際は、受け手側のことを考えて、場合によっては簡単な言葉を使うことも大切ですが、自分の脳で処理するときは、多くの言葉を使いこなして高いパフォーマンスを発揮したいですね。

- 自由時間、拘束時間の量は人によって違う。

- 人や機械に仕事をしてもらうことで自分の自由時間が増える。

- 睡眠時間の個人差によっても使える時間が変わってくる。

- 健康管理などで寿命(時間の絶対量)が延びる可能性がある。

- 時間の効率性は、時間あたりのアウトプットの量や質で計ることができる。

- 時間は足りないとその価値を実感し、あり過ぎると持て余してしまう。

- 完全な自由時間なので好きなことをしてもよい。

- 自由な時間を価値あるものと認識する。→ お金で時間を買うことができたらいったいいくら位になるだろうか。それを自分は今、持っているという意識。

- 「楽しみとしてやりたいテーマ」があれば、自由な時間を有効に使うことができる。

- 自由時間に昼寝したり、ゆっくりしたりしていた場合は「休息をした時間」として認識する。必要な休息であれば有効な時間となる。

- たとえば、電車やバスでの移動中。何かを待っている時間など。

- 「考える時間」という枠を自分の生活の中に組み入れる。

- 考える時間に思考するテーマは、あらかじめ検討しておく。

- 考えるだけでなく、読書をしたり、スマホを操作したりすることができる場合がある。

- たとえば、仕事をしている時間、あるいは、何かの目的を達成するために行動している時間など。

- 仕事中に関係ないことを考えていると、ミスや遅れの原因となる。

- 拘束されている時間中で暇なときは「考える時間」として有効利用する。

- 時間を無駄に使うことは、もったいないことである。もったいないことをできるのは贅沢である。

- 不覚にも時間を無駄に過ごしてしまった場合は、「贅沢ができた」と前向きに考えるしかない。

(4)時間の長さの感じ方は、好き嫌いと制限時間が関係している。

【時間が短く感じる】

【時間が長く感じる】

- 楽しい映画を観ている時間とつまらない映画を観ている時間の感じ方の違い。

- ゲームをやっている子供とそれを待つ親の時間の感じ方の違い。

【まとめ】

あらゆる行動には適切な時間があると言えます。

たとえば、睡眠時間であれば、6~9時間といったところでしょうか。3時間では短すぎます。12時間では寝疲れします。

食事の時間、運動する時間、勉強時間など、人によって多少違うかもしれませんが、何事にも適切な時間があります。適切な時間は、人間の生理的な要素が根拠になります。

時間を効率的に使うためには、行動に対する自分の最適な時間を知る必要があります。そして、すべての行動が最適な時間の積み重ねで生活ができれば非常に効率が良くなります。ストレスも減り、健康増進につながるはずです。

適切な時間配分を理解していても、なかなかストップできないのが「楽しい時間」です。たとえば、楽しい飲み会は酔いの影響もあり、つい長時間になってしまいます。あるいは、好きなゲームをやり過ぎると目や肩、腰に悪い、睡眠時間が少なくなる、と分かっていてもやめられないときがあります。

楽しい時間は、そのものが有益な時間です。しかし、適切な時間を超えてしまうと疲労感が残ります。疲労感を解消するためには想定以上の休息が必要になるかもしれません。疲れが残ったままでの仕事や作業はパフォーマンスが落ちてしまいます。

楽しい時間を適切な時間で切り上げることは難しいかもしれませんが、人生全体の時間を有効に使うためには大切なことです。

時間を上手にコントロールして、快適な生活を送るために意識したいのが「気分転換」です。今の行動と次の行動を違うタイプのものにして、気分転換になるようにするという考え方です。たとえば、デスクワークの次に外出の用事があれば気分転換になります。デスクワークの後の会議も気分転換になるかもしれません。目の疲れ、話すことの疲れ、体の疲れが続かないように行動の順番を調整するのがポイントです。仕事のスケジュール(行動の順番)を自由に決められない場合は、適切なタイミングで休憩するのが大切な気分転換になります。

気分転換を上手に取り入れることによって、一つひとつのテーマへの集中力が高まります。また、違う種類の行動を盛り込むことによって、メリハリがつき、たくさんのことをやった(経験した)という気持ちになります。

時間を有意義に使うためには、休憩なども上手に取り入れて、自分に合った行動計画を考えることが大切です。

- リスクとは「危険」という意味である。危険を察知して防ぐのは人間の本能である。

- 全くリスクのない生き方はできない。

- リスクはある程度、意識的に防ぐことができる。むやみに怖がる必要はない。

- チャンスとは「好機」のことである。チャンスのときに正しい行動をとれば、通常以上の成果を手にすることができる。

- チャンスは日常的に存在する。しかし、それを感じないことが多い。

- 常にチャンス到来を意識して、目の前のチャンスに対して冷静に対応できる人がチャンスをものにすることができる。

- 失うものがない人は強気な勝負ができる。

- 失うものはお金だけではない。これまで培ってきた、信頼、正義などを失うこともある。

- 正義と悪との勝負では、悪の方が有利である。

- 守るべきものが多い者が勝つためには、圧倒的な力の差が必要である。

- ハイリスク・ハイリターンは、一発逆転の魅力がある。

- ハイリスクで勝ち続けることはできない。

- 1回の成功(ハイリターン)を原資に、あとは地道に成長させるのがよい。

- 競馬や競輪などのギャンブルに勝ちたければ、勝ち逃げが鉄則である。継続してはならない。

- お金持ちはハイリスクのチャレンジをするべきではない。リスクをなるべく避けるのが鉄則である。

(4)リスクを想定して、リスクに耐える。

- 仕事や日常生活、人間関係などを振り返り、それぞれのリスクを考える。

- 自分はどのくらいのリスクに向き合うことができるか。

- ハイリスクの要素に気付いたら見直すべきである。

- リスクの多くは保険でカバーできる。

- 仕事の危険度

- 給与の合理性

- 責任の大きさ

- 時間的な制限

- 健康や肉体的への影響

【日常生活におけるリスクの例】

- 自然災害、事故

- ケガや病気

- 泥棒、詐欺などの犯罪被害

- モラルや法令遵守(しっかり理解して守っているか。加害者になっていないか

【人間関係におけるリスクの例】

- 健全な関係性(過度な依存や利害関係がある場合は要注意)

- 隣人との付き合い(トラブルメーカーはいないか)

- 家族との関係(家族との良好な関係は安定した生活の必須条件である)

(5)「知識」「経験」「努力」はリスクを軽減して成功率を高める。

- 正しい選択をするためには知識と経験が必要である。

- 成功するためには、さらに努力が必要となる。

- 人事を尽くして天命を待つ。あらゆる準備ができたら、あとは自信をもって運を味方につけるしかない。

【まとめ】

普通に生活をしているだけでも、身の回りにはさまざまなリスクが潜んでいます。それは自分のミスによるものもあれば、他人からの妨害のようなものもあります。運や自然災害などもあります。

リスクをゼロにすることは不可能ですが、最悪の結果を予想して防ぐことはできるはずです。最悪の結果なんて滅多にないと思う人がいるかもしれませんが、世の中には最悪の結果になってしまったことが数多くあります。

たとえば、工場での大惨事や交通機関での人身事故は最悪の結果であると言えます。

工場や交通機関には惨事を防ぐ手段が複数あり、関係者はそのための訓練なども受けています。しかし、単純な不注意をはじめ、強引な目的達成やコスト面の意識などが邪魔をして、最悪の結果を招いてしまうことがあるのです。

日常生活でも最悪の選択(言動)をすることがあります。

「これだけは言ってはならない」ということをつい言ってしまうことがあります。時より政治家やタレントが発する信じられない発言を思い出してもらえれば分かると思います。そして、その発言によって業界から追放される例もあります。このようなことにならないように、最悪な発言や行動について事前に意識していれば防ぐことができたはずです。難しいことではないと思います。

一般的に、困ったときや時間がないときに最悪の行動をとってしまう可能性が高くなります。仕事での目標が達成できなくて嘘の申告をしてしまう、テストの答えが分からないからカンニングしてしまう、お金がないから盗んでしまう、例をあげたらきりがありません。決して他人事と油断しないでください。どれも一度のミスで人生を台無しにしてしまう可能性があるのです。

幸せの定義である「楽しみとしてやりたいテーマがあり実行していること」にもリスクがあります。人に迷惑をかけていないか、自分の生活を圧迫していないかなどを気にかける必要があります。たとえば、自分にとっては心地よいと感じる音や匂いが他人にとっては迷惑になる可能性があります。スポーツなどは無理をすると怪我をしてしまいます。何事も楽しいからといって長時間続けると、睡眠不足になって仕事に影響するかもしれません。

どんな行動にもリスクがあることを認識して、特に最悪の選択をしないように日頃から意識をすることが大切です。